永倉新八は、新選組の中でも、沖田総司・斎藤一と並んで、剣の達人と言われた人です。

江戸っ子で情に篤く、その上めっぽう強い永倉新八は、新選組ファンの中でも人気が高く、多くの映像作品で有名な役者さんが演じていらっしゃいます。

とても魅力的で陽のイメージが強い(あくまで個人的な感想です)永倉ですが、明治維新以降は、賊軍として追われる時期もありました。

今回は、永倉新八の生涯を追いながら、明治・大正をどう生きたのか、新選組をどう思っていたのかなどについても、考えてみたいと思います。

生い立ち~試衛館へ

天保10年(1839年)4月11日

永倉新八は、松前藩江戸定府取次役・長倉勘次の次男として生まれました。

幼名は栄治。

ちなみに、永倉の本姓は、長倉と表記します。

とてもやんちゃな子で、親も持て余すほど。

そこで、武士の心得である剣術を習わせることにしました。

岡田利章の神道無念流道場「撃剣館」に入門したのは、栄治8歳の時です。

もともと筋が良いうえに、エネルギーが有り余っている栄治は、みるみる上達します。

入門から4年後に、師匠の岡田利章が亡くなった後は、岡田助右衛門に学び、15歳で切紙(剣術初段クラスの免状)、18歳で本目録を得ます。

栄治はこの年に元服し、新八と名乗るようになりました。

立派な剣士になった新八に一安心した両親でしたが、そうはうまく事が運びませんでした。

新八、脱藩する!

元服した翌年、新八は、脱藩してしまったのです。

理由は、剣術修行のため。

本来なら、脱藩というのは大変重い罪でしたが、武士の本文である剣を極めるという目的があったため、新八含め長倉家には、おとがめなしでした。

新八は、長倉から永倉の表記に改め、江戸本所亀沢町の百合元昇三の道場で剣を学び始めました。

この道場で4年間、剣の修業を続けた新八は、神道無念流免許皆伝を得ます。

一流の剣術使いとなったわけですが、これで満足しないところが新八です。

同門の市川宇八郎(のちの芳賀宜道)とともに、武者修行の旅に出たのです。

関東一円の剣術道場の門をたたいて、剣を合わせ、新八はますます強くなっていきます。

再び江戸へ帰ったときには、江戸4大道場の1つと言われた練武館・心形刀流(しんぎょうとうりゅう)伊庭英業(伊庭八郎の父)の門人・坪内主馬に見込まれ、道場の師範代を務めるまでになりました。

新八は、この道場で、新選組の仲間となる島田魁と知り合いになっています。

試衛館・近藤勇との出会い

やがて、新八は、天然理心流・試衛館の近藤勇と出会います。

どのようないきさつで新八が試衛館へ行ったのかは、わかっていません。

剣に関しては向上心の有り余っていた新八のことですから、有名な道場だけでなく、いろんな剣術道場に顔を出しているうちに、試衛館にたどり着いたのかもしれませんね。

土方歳三・沖田総司を筆頭に、個性豊かな面々がたむろしている試衛館は、新八の気性にあっていたのでしょう。

天然理心流の木刀

また、道場主の近藤勇のおおらかな性格にも魅かれ、いつのまにか新八は、試衛館の食客(居候兼師範兼助っ人)になっていました。

試衛館で世情を論じ、剣を交える日々の中、彼らに大きな転機が訪れます。

第14代将軍徳川家茂の上洛(京へ上ること)に伴い、警護のための浪士組が結成されるという情報が入ってきました。

浪士隊には、志のある者なら、だれでも応募できるというのです。

試衛館道場主の近藤・土方・井上源三郎は農家出身、新八を始め、沖田総司・原田左之助・山南敬助・藤堂平助は脱藩浪人。

確固たる身分のない彼らには願ってもない話でした。

彼らは、そろって浪士組に参加しました。

新選組結成

文久3年(1863年)2月23日

新八は、試衛館のメンバーとともに浪士組の一員として上洛しました。

京都・三条大橋

今日の西・壬生村に落ち着いた浪士組でしたが、到着したその夜に浪士組を率いてきた清河八郎が、とんでもないことを宣言したのです。

「我々は、将軍の警護をするために上洛したのではない。尊王攘夷の先鋒として、帝のために働くことが、本当の目的だ!再び江戸へ帰り、攘夷を実行するのだ」

これに反発したのが、近藤以下試衛館メンバーです。

「将軍をお守りするために、我々は京にやってきたのだ。このまま江戸へ帰るなどもってのほか!」

結局、試衛館メンバーのほか、水戸脱藩浪士の芹沢鴨一派、根岸友山、殿内義雄ら20数名が京へ残留しました。

壬生浪士組

京に残った彼らは、京の警護を任せられていた京都守護職・会津藩のお預かりとなりました。

「壬生浪士組」のちの「新選組」

これが、新八の新しい居場所となりました。

新選組屯所・八木邸

派閥争いにより、根岸友山や殿内義雄らが排除され、壬生浪士組は、近藤派と芹沢派が中核をなすことになります。

新八は、局長・副長に次ぐ副長助勤という役につき、京の治安維持のため、隊務に励みました。

過激な攘夷志士が横行していた京の見廻りという、張り詰めた毎日は、新八にとって充実したものだったでしょう。

まさに命がけの緊張の毎日は、新八の剣の腕が最も生かせる場所だったのです。

新八、力士と喧嘩する

新八が、局長・芹沢鴨らとともに、大坂へ下ったときのこと。

ほろ酔いで歩く芹沢の前に、こちらもほろ酔いの力士が冗談めかして「通せんぼ」をしたのです。

「無礼者!」

抜く手も見せずに切り捨てる芹沢。

力士の仲間は騒然とします。

しかしその場は、何とか収まり、芹沢・新八たちは、遊郭へ遊びに行きました。

そこへ乱入してきたのは、先ほど斬られた力士の仲間たち。

それぞれに角棒などをもって、殺気だっています!

芹沢は、刀をもって力士の中へ。

遅れて新八・沖田・山南・平山五郎らも参戦。

大男たち相手に、暴れまわりました。

この喧嘩が、いいことなのかわるいことなのか。

幕末の混迷の時代の事なのでなんとも言えませんが、後に新八が書いた「新撰組顛末記」には、生き生きと暴れまわる彼らの様子が伝わってきます。

芹沢鴨は、素行の悪さや酒癖の悪さのせいもあり、近藤・土方には邪魔な存在でした。

ですが、しらふの時は気のいいところがあり、胆力もある芹沢を、新八は好きだったようです。

芹沢の剣の流派は、新八と同じ神道無念流だったということも、新八が親近感を持つ理由の1つでした。

芹沢暗殺

文久3年9月16日深夜

壬生の屯所:八木邸において、芹沢鴨・平山五郎が暗殺されました。

表向きは、長州藩の仕業ということになりました。

しかし、実行したのは、土方・沖田・山南・原田。(土方・沖田以外は諸説あり)

永倉が知ったのは、事後でした。

試衛館以来の仲間で、剣の腕も沖田に引けを取らない新八が、なぜ暗殺メンバーに選ばれなかったのか。

それ以前に、暗殺のたくらみすら知らされなかったのか。

おそらく、新八が芹沢と同じ流派だったことも一つの理由だったのでしょう。

「自分は、のけ者になっていた」

これ以降の出来事を見ると、新八にとって、近藤を今までと違った目で見るきっかけになった事件となっているのかもしれません。

池田屋事件勃発

元治元年(1864年)6月5日

かねてから調べていた過激浪士たちの動きから、とんでもない計画を探り出した新選組は、この日の夕刻、八坂神社下の祇園会所に集合していました。

会津藩の応援を待って、浪士たちの会合場所を探し、捕縛する予定なのです。

ともすると、不敵に笑っているようにも見える表情で、会津藩の連絡を待っていた。

何しろ、新八が選ばれた近藤隊は、局長の近藤を始め、沖田総司・藤堂平助・原田左之助以下10名に満たないのだ。

おそらく数十名入るであろう浪士たちの中へ、この人数で向かっていくことは、自殺行為に近い。

そうわかっているはずなのだが、新八は油断すると笑いそうになる。「好きだねぇ、こういうの」

ひりひりするような危機感、それを己の剣1本で、斬り開いてゆく…

「たまらねぇ…」

新八の中で、静かに血が騒いでいるようだった

いつまでたっても会津藩の連絡がこないことに焦れた近藤は、新選組だけで出撃することを決意します。

近藤隊と土方隊、連絡係を兼ねた井上隊に分かれた新選組は、それぞれの探索場所へ向かいました。

近藤隊が、池田屋で浪士が会合していたのを見つけたのは、夜の10時ごろでした。

浪士たちは、池田屋の2階にいる。

近藤と沖田が正面の階段を駆け上がる。新八は、藤堂・原田とともに1階にとどまった。

2階から次々と浪士たちが逃げてくる。新八は、次々と斬りすてる。

藤堂が、眉間を斬られた。

かばう新八に、敵が襲い掛かる。

死に物狂いの敵は、新八の思うように斬りこませない。

勢いが強すぎて、土間に打ち付けた刀が折れる。

よく見ると、左の親指の付け根が深々と切り取られていた。

この時点でまだ無傷なのは、近藤勇くらいでした。

沖田総司は、戦いの途中で昏倒しています。

以前は喀血したせいだと言われていましたが、今はおそらく熱中症のようなものだったのではないかと考えられています。

新八は、左手を負傷しながらも、戦い続けていました。

次第に、新選組側が押されてきます。

そこへ、土方隊が到着。

新選組が、息を吹き返しました。

人数が増えたことで、浪士の「斬り捨て」から「捕縛」する方針へ変わり、土方が指揮を執ります。

このころ、やっと応援に駆け付けた会津・桑名藩でしたが、土方は、一歩も現場に近づけず、周囲の守りをさせました。

「池田屋における手柄を横取りさせねえ」

土方らしいやり方です。

すべてが片付き、新選組が引き上げたのは、近藤隊突入から2時間余りたっていました。

折しも、祇園祭の宵山。

池田屋から壬生の屯所へ帰る道中には、多くの町衆が遠巻きに見ていたと言います。

返り血を全身に浴びた新八は、堂々と引き上げました。

新選組の全盛期

池田屋の事件により、新選組の名は一躍有名になりました。

池田屋事件から1か月余り後の「禁門の変」

尊攘派浪士の捕縛などで、新八は活躍します。

しかし、新八は気に入らないことがありました。

それは、局長近藤勇のふるまいでした。

新八、憤る

池田屋事件により、幕府における新選組の認識も変わってくるにつれ、近藤の態度も変わってきました。

何かにつけ、妙に偉そう…。

局長なので、偉いのかもしれませんが、江戸のころの近藤と比べると「自分たちを見る目が違う」

新八は、そう感じていました。

江戸っ子らしく、さっぱりして明るい性格の新八のもとへ、結成当時からの隊士が、近藤に対する不満をぶつけることもあります。

「俺たちは、近藤さんの家来じゃねえ」

どうにも我慢がならなくなった彼らは、会津藩主・松平容保に建白書を出しました。

建白書は、永倉新八・斎藤一・原田左之助・島田魁・尾関政一郎・葛山武八郎の6名の連名で、近藤の非行5か条をあげ、近藤に切腹を命じてほしいと訴えています。

その上、もし近藤が、自分の非行に対し正当な理由を述べられるのなら、我々(6名)が切腹するというのです。

ただ事ではないこの建白書を見た松平容保公は、新八たちに対し、直々に説得しました。

会津藩としては、京を守るために大いに役立ってくれている新選組をつぶしたくはありません。

近藤と新八たち双方に歩み寄って、解決してほしいと考えていました。

自分たちの行動が、会津藩に迷惑をかけるとなっては申し訳ない。

会津藩主 松平容保

新八たちは、建白書を取り下げました。

容保公は、近藤を呼び出し、新八たちと和解させました。

とはいえ、新八の中で、近藤に対するわだかまりは残っていました。

新選組のごたごたを、会津藩主に解決させた形になったのです。

この時期の新選組の立場がいかに大きかったかがわかる出来事でもありますね。

伊東甲子太郎の入隊

元治元年10月

伊東甲子太郎が、仲間とともに入隊します。

伊東は、江戸で北辰一刀流の道場を開いていた人物で、藤堂平助が師事していました。

伊東甲子太郎肖像画

近藤‐土方ラインで、すべてが決まってゆく新選組の体制には、藤堂も不満を持っていたのです。

伊東の加入により、新選組が次第に2派に分かれていきました。

論説爽やかで温厚な伊東は、隊士たちにも人気があり、ともすれば近藤をしのぐほどになっていきます。

穏やかな表情を崩さない伊東だが、新八は、一線置いていた。

「近藤さんは、確かに偉ぶって気に入らない。だが、伊東は底が見えない」

伊東の、穏やかな表情の裏に見え隠れする妙な空気を、新八は感じていた。

山南敬助 切腹

元治2年(1864年)2月

総長・山南敬助が新選組を脱走。

沖田が追手となり、帰ってきた山南は、切腹を命じられました。

新八は、山南のもとを訪れ、もう一度脱走するように勧めます。

しかし山南は、すでに覚悟をしていました。

「介錯は、沖田君に」

2月23日

山南は、切腹して果てました。

試衛館以来の仲間が亡くなったことに、新八は何を思っていたのでしょうか。

新八、遊郭に入り浸る

隊内の微妙な勢力関係が続く中、新八は隊務に励んでいました。

しかし、伊東甲子太郎は、水面下で着々と事を進めています。

慶応3年(1867年)正月元日

伊東は、腹心数名と新八・斎藤一を連れて、島原の角屋へ行きました。

今では飛ぶ鳥を落とす勢いの新選組です。

角屋でも大いに歓待します。

島原 角屋

すっかり酔った新八と斎藤でしたが、帰隊時間には気づいていました。

新選組には、届け出もなしに帰隊時間に遅れると、最悪切腹という処罰が待っています。

「そろそろ帰らないとヤバイぞ」

帰ろうとする新八たちに、伊東が言います。

「まあまあいいじゃないですか。せっかくの良い気分なのですから、今宵はもうここにいようではありませんか。後のことは、万事私に任せてください」

新八と斎藤は、なぜか伊東の言葉に従い、そのまま角屋に居続けました。

翌日も朝から飲み続けます。

「どうせ切腹は免れない。最後の酒だ、思い切り楽しもう」

自棄になっているのかどうか、新八たちは結局4日間も島原に居続けたのです。

最後は、近藤の使いが来てようやく屯所へ帰ってくる始末。

待っていたのは、怒りで真っ赤になった近藤でした。

新八・伊東・斎藤は、それぞれ部屋で謹慎するよう言い渡されます。

近藤は、特に新八に対してはわだかまりがあり、今回の件を許す気は全くありません。

しかし、3人とも切腹させるのは、あまりにも隊内への影響が大きい。

新八だけを切腹させようと考えた近藤を止めたのは、土方でした。

伊東の勢力が大きくなりつつある今、結成以来の永倉を切腹させるのは、まずい。

冷静な土方のおかげで新八の首はつながりましたが、近藤と新八の間にはさらに深い溝ができていました。

新選組 滅びの道へ

慶応3年3月

伊東は仲間を連れて、新選組を離れました。

伊東に師事していた藤堂平助は、伊東とともに新選組を離れました。

新八も伊東に誘われましたが、断っています。

ただ、(土方のスパイとして)斎藤一が伊東についていっています

昨年崩御された孝明天皇の御陵衛士として、表向きは新選組の別動隊となったのです。

伊東は、薩摩と連絡を取り合い、尊王攘夷を実行する準備をします。

これを黙ってみている近藤・土方ではありません。

斎藤から、伊東が近藤暗殺を企てているという情報がもたらされると、近藤は動きました。

油小路事件

慶応3年11月18日

伊東甲子太郎は、近藤の罠にはまり、斬殺されます。

伊東の亡骸は、六条油小路に捨て置かれ、取り返しに来た御陵衛士は、待ち伏せしていた新選組隊士に襲われました。

御陵衛士の中には、試衛館以来の仲間である藤堂平助がいます。

新八は、近藤から「できるなら、藤堂は助けてやりたい」と言われていました。

「永倉さん!」

旧友を懐かしむような笑顔を向ける藤堂に、新八は笑うことができない。

新八は、わざと隙を見せた。

「永倉さん、すまん」

藤堂が、新八の傍を通り過ぎようとした。

藤堂の体が傾いてゆく。

「永倉さん…」哀し気な笑いを見せながら、藤堂が倒れた。

藤堂を斬ったのは、三浦常一郎。

新八は、三浦が藤堂に可愛がっていたことを知っていた。

新八は、思わず三浦を殴りつけた。「藤堂さん…。私は、永倉さんが斬られると思って…。なぜ…」

藤堂平助、享年23歳。

新八を兄のように慕ってくれていた青年でした。

徳川幕府の終焉

油小路の惨劇をさかのぼること約1ヶ月。

第15代将軍徳川慶喜は、討幕ののろしを上げようとしていた薩長の先手を打ち、大政奉還をしました。

政権を朝廷に還したのです。

大政奉還の舞台となった二条城

これにより、徳川幕府は終わったために、薩長は討幕の目的を果たすことができなくなりました。

慶喜は、朝廷に政権を動かすだけの能力はないと見切っていたので、いずれは有力大名による共同政権のようなものができる、その時には徳川家が最も力を持てると考えていました。

しかし、慶喜の思惑通りには、進みませんでした。

慶応3年12月9日

王政復古の大号令が発せられました。

薩長の後ろ盾のもと、天皇が政事を行うことが決まったのです。

徳川幕府は、名実ともに終わってしまいました。

新八、愛娘との別れ

討幕という目標は、達せられませんでしたが、何としても徳川家を滅ぼしたい薩長と、不満の残る旧徳川家臣たちが、衝突するのは時間の問題でした。

京の町は、徳川幕府にとって代わり、薩長の軍が入ってきます。

新選組は、近く来る戦に向け、伏見奉行所へ陣を置くことになりました。

屯所を引き払い、伏見へ向かう前日。

新八は、まだ乳飲み子のわが娘・お磯に会います。

母小常は、産後の肥立ちが悪く、すでに亡くなっていました。

新選組が、京を離れることを聞いた小常の姉が、預かっていたお磯を連れて、新八のもとへ駆けつけたのです。

新八は、50両という大金を渡し、お磯の今後を頼みました。

明治になって数十年後、新八は女優・尾上小亀となった娘との再会を果たしたといいます。

美しく育った娘を、新八はどんな思いで見つめたのでしょう。

鳥羽伏見の戦い

慶応4年(1868年)1月3日

戦の火ぶたは切られました。

伏見奉行所に陣取っていた新選組は、会津藩とともに、激戦を繰り広げます。

最新式の武器を備えた薩長軍にさえ、彼らは引けを取りません。

御陵衛士の残党に銃撃され、負傷した近藤に代わり、副長・土方の指揮の下、新選組は、再三にわたり、薩長軍を攻撃、一時は後退させるのです。

刀を振りかざし、敵中へ斬りこむ新八の目は、生き生きとしています。

「やっぱりいいねぇ。だまし討ちじゃねぇ戦はいい」

しかし、次第に押されていく旧幕府軍。

伏見を捨て、淀へ向かう途中に、試衛館の仲間・井上源三郎が戦死しました。

新選組を始め、旧幕府軍は、大坂城まで敗走。

慶喜が、江戸へ逃げかえったことにより、新八たちも江戸へ帰っていきました。

近藤・土方と袂を分かつ

久しぶりの江戸で一息つく間もなく、新選組は「甲陽鎮撫隊」と名を変えて、甲州勝沼(現・甲州市勝沼町)へ向かいました。

相手は板垣退助率いる新政府軍。

勝沼の戦い図 中央は近藤勇

しかし、あっという間に撃破され、再び江戸へ戻ります。

今後の方針を決めるために持たれた話し合いの席で、新八と原田左之助は、「新たに隊を組織して会津へ向かおう」と提案します。

近藤は言いました。

「そのような意見には賛成できないが、自分の家臣になるなら、従おう」

新八は、怒りもあらわに言い放ちました。

「二君に従わずってのが、武士の本懐だ。俺は、あんたの同志ではあるが、家来になった覚えはない」

新八と原田は、席を立って出ていきました。

新選組結成メンバーは、バラバラになってしまったのです。

明治を生きる永倉新八

新八は、原田とともに「靖共隊」を結成し、各地を転戦しながら会津を目指します。

しかし、会津についた新八が見た光景は、あまりにも無残でした。

新政府軍に取り囲まれて砲撃の嵐を受け、今にも崩壊しそうな会津若松城。

新八は、米沢藩へ助成を請いに行きましたが、時すでに遅し。

会津藩は、とうとう降伏しました。

新八は、江戸へ戻ってきました。

(原田は、会津へ向かう途中で隊を離れています)

江戸には、新政府軍の目が光っています。

元新選組、それも幹部・2番隊長の永倉新八とわかれば、斬殺されかねません。

逃げ回るのに疲れた新八は、松前藩に帰参を願い出て受け入れられました。

新八、逃げる

松前藩の藩邸に落ち着き、やっと人心地着いたある日。

新八は、江戸市中を散策していました。

両国橋を渡っていると、向こうから鈴木三樹三郎(元新選組隊士・伊東甲子太郎の実弟)が歩いてきます。

晩年の鈴木三樹三郎

異様に光る鈴木の眼。

その場は、当たり障りのない挨拶をして通り過ぎましたが、数日後には新八の身辺に妙な気配が漂うようになります。

鈴木が伊東甲子太郎の敵を討とうをつけ狙っているのです。

新八は、松前藩家老・下国東七郎のもとへ身を寄せ、再び息をひそめた暮らしを強いられました。

さすがの新八も、いっそ世を捨てようかと思い詰めるほどの鬱々とした日々が過ぎてゆきます。

しかし、そんな新八を見かねた下国が救いの手を差し伸べました。

新八、杉村に改名

明治4年(1871年)

新八は、下国のとりなしで、松前藩藩医・杉村松伯の娘・きねと結婚し、婿養子となります。

名は、杉村新八のちに義衛と改め、居は、北海道松前に移りました。

その後、小樽へ移り、明治15年(1882年)から樺戸(かばと)監獄の剣術師範を務め、看守に剣術を指導します。

明治19年(1886年)には、樺戸監獄を辞めて、東京の牛込に住み、剣術道場を開きました。

小樽から東京へ移動する途中には、函館にある碧血碑へよって、土方歳三や伊庭八郎らをとむらっています。

新八の晩年

明治27年(1894年)

日清戦争が開戦されたときのことです。

55歳になっていた新八は、抜刀隊に志願します。

しかし、やんわり断られました。

「元新選組の手を借りたとなっちゃあ、薩摩の連中も面目がつぶれるってぇわけかい」

新八はそう言って去っていったそうです。

明治32年(1899年)

新八は、再び小樽へ転居します。

その後も、東北帝国大学農科大学(現・北海道大学)の剣道部を指南しています。

「竹刀の音を聞かないと飯がのどを通らない」

「自分は剣術の他に能はない」

などと言っていた新八は、いくつになっても剣士でした。

このころのことでしょうか。

孫を連れて、映画館へ行った時のこと。

地元のやくざに絡まれた新八は、温厚なおじいさんから一変、持っていた杖を構えると、鋭い眼光を放ち、一喝しました。

やくざは、そそくさと退散したといいます。

前方中央が永倉新八

永倉新八の最期

大正4年(1915年)1月5日

新八は、虫歯が原因の骨膜炎と敗血症にかかり、死去しました。

享年77歳。

「武士(もののふ)の 説を尽くして 厭(あく)までも 貫く竹の 心一筋」

剣士・永倉新八らしい辞世の句です。

墓地は、小樽と札幌、そして新八の遺言により寿徳寺境外墓地(近藤・土方の墓地)にあります。

永倉新八に関する作品

数少ない新選組幹部の生き残りとして、永倉新八は様々な記録を残しています。

今回の記事でも参考にさせていただいた本など、おすすめの作品を紹介します。

新撰組顛末記 永倉新八

永倉新八が75歳の時に小樽新聞に連載された「永倉新八ー昔は近藤勇の友達 今は小樽の楽隠居」を原典とした本です。

永倉の生涯を生き生きとした話し言葉で書かれていて、新選組時代のことがよくわかります。

近藤・土方ら新選組隊士が登場する話はもちろん多くて、読んでいると「みんな本当にいた人たちなんだ」と改めて実感させてくれます。

新選組を身近に感じることのできるおすすめの一冊です。

浪士文久報国記事 永倉新八

明治8年ごろに永倉新八が残していた覚書です。

「新撰組顛末記」とは違って、メモ書きのような記述が多く、それだけにリアル感があります。

書いた時期も、明治に入ってすぐなので、より明確な情報がわかる貴重な資料ですが、長い間行方不明で、偶然発見されたのは平成10年です。

新選組の事をもっと細かく知りたい人には特におすすめです。

永倉新八のひ孫がつくった本 杉村悦郎・杉村和紀

TVディレクターとライターという永倉新八のひ孫が作った本です。

永倉新八の縁者ならで葉の数々のエピソード、浅田次郎・立川談志・黒鉄ヒロシさんのインタビューやほかの新選組隊士の子孫の方の話も載っていて、新たな新選組関連本として注目されています。

幕末新選組 池波正太郎

気性が真っすぐな江戸っ子気質の永倉新八の生涯を描いた読み応えのある小説です。

新選組を永倉の目を通して見てみると、また違って一面が見えてきます。

やんちゃな少年のころのエピソードが面白すぎます!

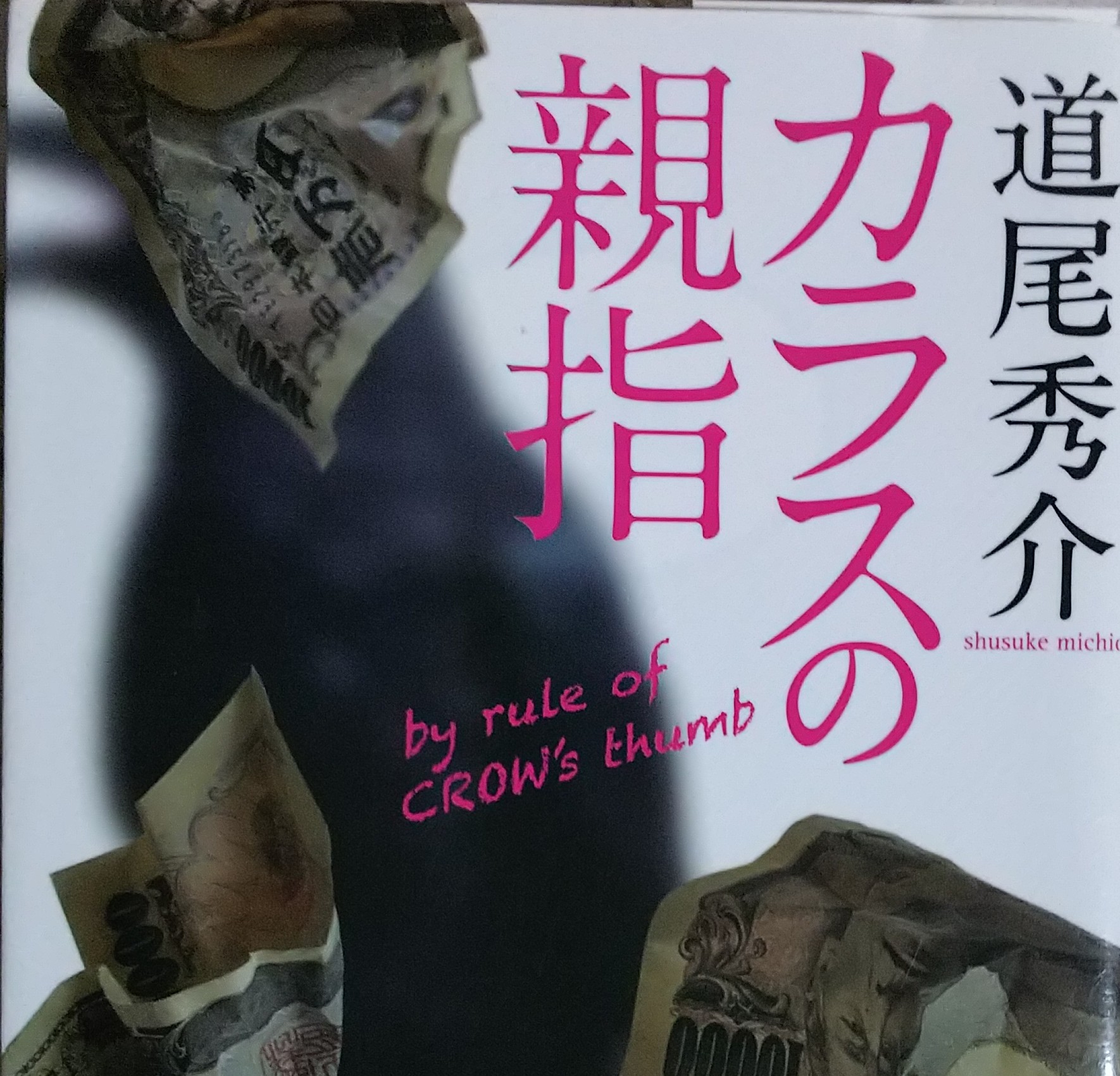

歳三の首 藤井邦夫

函館戦争において、戦死した土方歳三の首を獄門台に晒すために、土方の遺骸を探す新政府軍。曽於の動きを知った永倉新八が、函館へ向かいます。

題名は「歳三の首」ですが、主人公は永倉新八です。

一本木で死んだはずの土方の遺体が行方不明になっていることで、新政府軍より先に探そうとする永倉。その先に遭った真実とは?

今までの土方の最期とは違った、ちょっと切ない結末です。