幕末~

幕末~

規格外の公家 岩倉具視のエネルギッシュな人生を拝見!

幕末~

幕末~  京歩き

京歩き  京歩き

京歩き  新選組

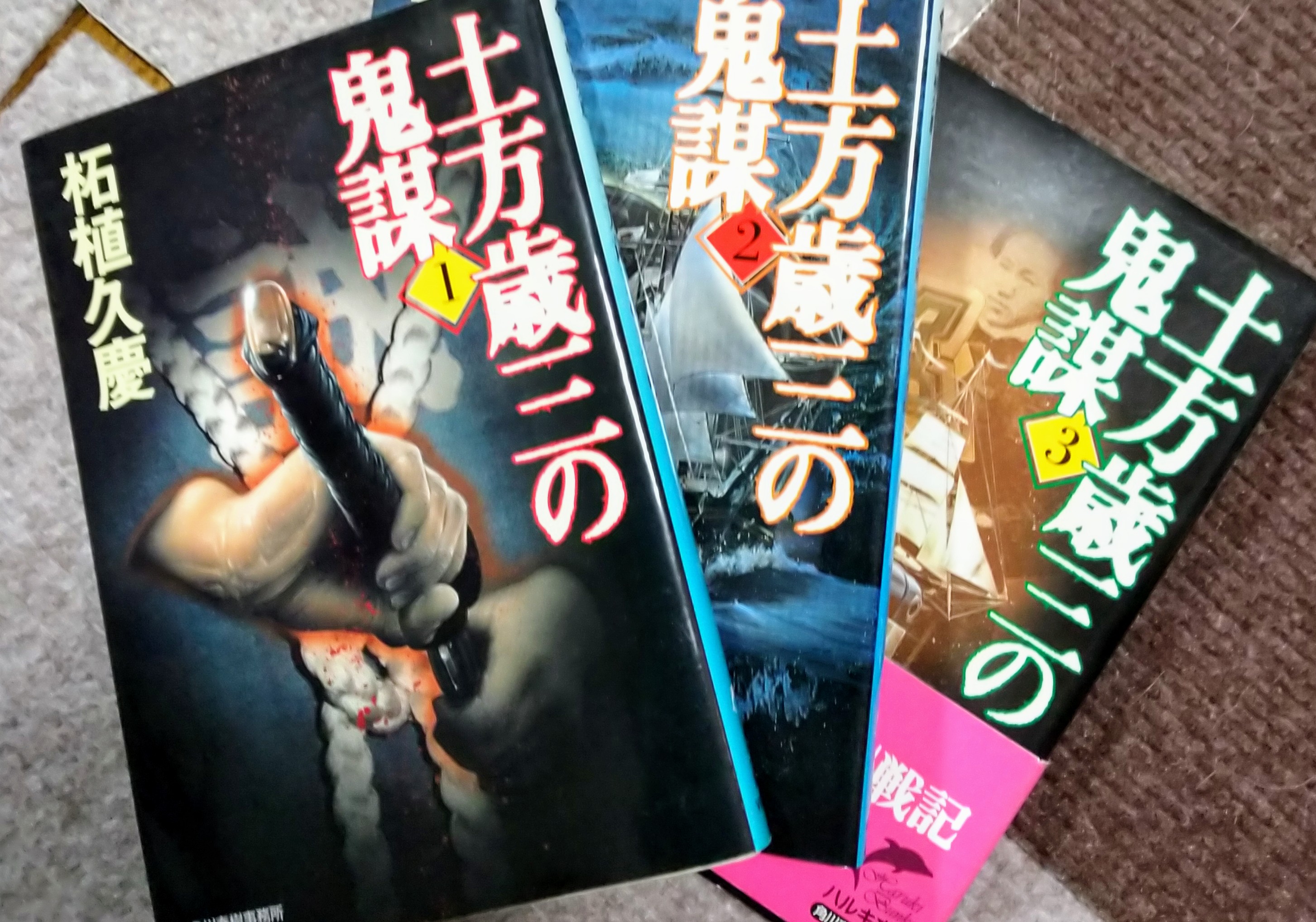

新選組  平安時代

平安時代  京の寺社

京の寺社  Books

Books  京の寺社

京の寺社  京の寺社

京の寺社  新選組

新選組  京の歳時記

京の歳時記  京の歳時記

京の歳時記  京の寺社

京の寺社  京の歳時記

京の歳時記  京の寺社

京の寺社  Books

Books  和暦と行事

和暦と行事  京の寺社

京の寺社  歴史人物

歴史人物  和暦と行事

和暦と行事  京の寺社

京の寺社  Books

Books  京歩き

京歩き  新選組

新選組  京歩き

京歩き  京の寺社

京の寺社  京の寺社

京の寺社  京の寺社

京の寺社  京の寺社

京の寺社  京の寺社

京の寺社  京の寺社

京の寺社  京の寺社

京の寺社  Cafe/Sweets/Foods

Cafe/Sweets/Foods  京の寺社

京の寺社