斎藤一は、新選組結成当初からのメンバーの中で、明治維新後も生き永らえた数少ない隊士です。

新選組ファンの中では、群を抜いて人気のある土方歳三には及びませんが、早世の天才剣士沖田総司に劣らないほどの人気がある斎藤一ですが、同じく明治以後に生きた永倉新八や島田魁のように本人の言葉を残していません。

そのためか、未だにミステリアスなイメージがあり、余計に多くの人の心をつかんでいるようですね。

今回は、そんなミステリアスの斎藤一の生涯を紹介します。

斎藤一の生い立ち

天保15年(1844年)

斎藤一は、旗本鈴木家に仕えたと言われる山口右助の三子として生まれました。

一説には、1月1日生まれと言いますが、これは確かではないと思います。

なので、誕生日にはあまり意味がなかったようで、わかりやすく1月1日生まれとした場合もあるそうです。

兄は廣明、姉は勝(ひさ)と言いました。

父が明石出身だったために、斎藤一は、明石浪人と名乗っていたようです。

幼少のころの斎藤のことは、ほとんどわかっていませんが、剣術の修業はしていたようです。

青年期 住み慣れた江戸から京へ

永倉新八が残した『浪士文久報国記事』によると、斎藤は近藤勇が経営していた天然理心流試衛館へ出入りしていたらしく、のちの新選組幹部たちとは江戸に暮らしていたときから顔なじみだった可能性があります。

ですが、近藤たちが参加した浪士組には応募していません。

実は、斎藤は19歳のころ、江戸の小石川である旗本と口論になって、その旗本を斬ってしまいました。

そのため斎藤は、父の友人で京都で道場を開いていた吉田某を頼り、近藤たちよりも先に京へ上っていたのです。

吉田道場では、斎藤は師範代を務めていたそうですから、もうそのころには剣の腕は相当なものだったようですね。

近藤たちとの再会そして新選組入隊

文久3年(1863年)2月

将軍警護のために集められた浪士組が京へやってきます。

しかし、浪士組を発案し、率いていた清河八郎の策略とそれに対抗する幕府の方針によって、浪士組は再び江戸へ戻ることになります。

清河の策略

なんの後ろ盾もなかった清河は、江戸にあふれていた浪人を何とかしたい幕府に働きかけて、将軍警護の名目で浪士組を結成させた。しかし実は、浪士組をそのまま攘夷の兵とするつもりだった。

それを知った幕府は、阻止するために慌てて浪士組を江戸へ呼び戻した

しかし、近藤をはじめとする数十人は、当初の目的通り、将軍警護のために京へ残りました。

文久3年3月10日

近藤勇・芹沢鴨たち13名が壬生浪士組を結成し、京都守護職会津藩のお預かりとなります。

壬生浪士組は、すぐに隊士の募集をしますが、この時に斎藤一も入隊したと考えられています。

斉藤が江戸を出奔してから、久しぶりの試衛館メンバーとの再会です。

お互いに再会を喜んだことでしょう。

新選組での活躍

斉藤は、わずか20歳で新選組幹部として副長助勤に抜擢されます。

また、抜きんでた剣の腕前が認められ、剣術指南役も勤めています。

元治元年(1864年)の池田屋事件では、土方が率いる隊に属し、褒賞金17両を与えられています。

新選組内の粛清においても

長州の間者(スパイ)とされた御倉伊勢武・荒木田左馬之助

薩摩藩と通じていた疑いがあった武田観柳斎

などの暗殺に関わっていたと言われています。

とくに有名なのは、新選組参謀伊東甲子太郎が隊を離脱し、御陵衛士を結成した際に斎藤も伊東についていったときのことです。

斉藤、スパイになる

慶応3年(1867年)正月

斉藤は、伊東の誘いを受けて永倉新八とともに島原の角屋にいました。

伊東の腹心数人とともに、酒宴にふけっていたのです。

屯所へ帰る時刻になっても、伊東は2人を放しません。

結局斉藤・永倉・伊東は、4日間も角屋に居続けたのです。

新選組では、幹部と言えど無断で外泊などしようものなら、たちまち処罰されるほどの厳しい掟があります。

屯所へ帰ってきた3人を待っていた局長近藤は、激怒しています。

永倉は以前から、近藤の偉そうなふるまいに腹が立っていましたので、もうどうにでもなれという気分でした。

ですがこの時は、あの土方が、掟に厳しすぎる土方が、近藤をとりなして、3人とも数日の謹慎で済んだのです。

これには、土方らしい思惑があったのではないでしょうか。

激怒する近藤をなだめたことで、気性が真っすぐで情の深い永倉は、副長土方の命には従いやすくなります。

隊の命令を直接永倉たち隊長に下す副長という立場の土方にとっては、命令系統が滞りなく対応することは、重要なことなのです。

近藤へのわだかまりはそれとして、隊の仕事にそれを持ち込まれないように布石をしたのではないでしょうか。

一方、斎藤の謹慎部屋は、副長土方の部屋でした。

寡黙でまじめ、そして剣術に優れている斉藤は、このときにはすでに土方の右腕として活躍していたようです。

斉藤の謹慎中に伊東への今後の接し方、間者(スパイ)としての斎藤の行動などを話し合っていたのかもしれません。

この謹慎事件から2ヶ月後、斎藤は伊東らとともに新選組から離脱しました。

そのまま11月まで、だれに疑われることもなく、御陵衛士として過ごしました。

慶応3年11月10日。

伊東らの近藤勇暗殺計画が具体的に計画されるにあたり、斎藤は御陵衛士の隊金50両を盗んで逃げ、ひそかに新選組に戻ってきました。

斉藤から、近藤暗殺計画を聞いた近藤・土方は先手を打ちます。

11月18日。

かねてから伊東に依頼されていた金が用意できたという旨の連絡を御陵衛士方へやり、伊東を呼び出します。

近藤の妾宅を訪れた伊東は、思わぬ歓待を受け、上機嫌で帰途につきました。

六条油小路辺りに差し掛かった時、待ち伏せしていた新選組隊士に襲撃され、伊東甲子太郎は絶命しました。

伊東の遺骸は、そのまま路上にさらされ、それを取り返しに来た御陵衛士と激戦になりました。

斉藤も、この襲撃に参加していましたが、御陵衛士の面々は、後々まで斎藤の裏切りには気づきませんでした。

天満屋事件

油小路の事件より3日前の11月15日。

維新の立役者:坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺されています。

下手人が残していったと言われる刀の鞘や下駄などから、犯人は新選組隊士(原田左之助)だという噂がありました。

紀州藩士・三浦休太郎も疑われ、新選組は、紀州藩の依頼で三浦の警護をします。

12月7日。

三浦の宿であった油小路花屋町の天満屋を海援隊の陸奥陽之介(陸奥宗光)らが襲撃します。

この時、新選組は三浦とともに酒宴を開いていたために対応に後れを取り、新選組側に死亡者や重傷者が出ました。

斉藤も苦戦を強いられますが、かろうじて難を逃れています。

戊辰戦争勃発

慶応3年10月の大政奉還を受けて、薩長を中心とした勢力は朝廷と図り、同年12月9日、王政復古の大号令を宣言します。

新選組は、旧幕府軍に従い、薩長とのにらみ合いが続きました。

そして…。

慶応4年(1868年)1月3日。

鳥羽伏見の戦いが始まりました。

伏見奉行所に陣を敷いた新選組は、御香宮神社を本陣としていた薩長軍と激戦を繰り広げました。

斉藤は、永倉・島田魁などの精鋭とともに最前線で戦っています。

しかし、旧幕府軍は賊軍となり、敗走。

大坂城の徳川慶喜が、ひそかに江戸へ逃走するに至り、新選組は再び京へ戻ることは叶いませんでした。

一、江戸へ戻る

新選組は、軍艦に乗って江戸へ。

斉藤にとって、数年ぶりの江戸です。

しかし、江戸は新選組にとって居づらい場所でした。

徳川慶喜の恭順姿勢に倣うことで、江戸城の無血開城をもくろんでいた勝海舟にとって、薩長の目の敵になっている新選組は、邪魔者以外の何物でもありません。

新選組は「甲陽鎮撫隊」と改名して、甲州勝沼へ向かいます。

勝沼の戦いは、わずか2時間で敗北、江戸へ敗走しました。

近藤・土方と永倉・原田は、今後の行き方で意見が違い、袂を分かってしまいました。

これより前、斎藤は無傷・軽傷の隊士20数人を率いて、会津へ向かっています。

会津戦争

会津へ入ってすぐ斉藤がどのように行動していたかはあまりわかっていません。

近藤勇が流山で投降した後、土方歳三は旧幕府軍に合流して戦い続けています。

同年4月、土方は宇都宮城の戦いで活躍しますが、足を負傷し、養生のため会津へ向かいました。

おそらくこの時点で、斎藤と再会したと思われます。

斉藤は、負傷した土方に代わり、新選組の隊長となりました。

慶応4年閏4月。

斉藤率いる新選組は、白河口での戦いに参加します。

しかし、最新兵器を備えた薩長軍(新政府軍)に手も足も出ません。

足の傷が癒えた土方も合流しますが、会津藩と新政府軍では戦備の差はあまりにも大きかったのです。

8月になると母成峠へ転戦しますが、再び敗走。

彼らは、会津若松城下に入ります。

ここで土方は、会津を出て庄内から仙台へ向かうことを決断。

でも斉藤は、従いません。

「俺の戦いは、会津とともにある」

斉藤は、自分に従った数人の隊士とともに如来堂に籠り、新政府軍への抵抗を続けました。

しかし、多勢に無勢。

如来堂に籠った新選組隊士は全滅した…と伝わっていました。

斉藤は…生きていました。

生きて、会津藩が降伏した後も抵抗を続けたのです。

最後は、会津藩主松平容保が使者を送って投降するように説得したのです。

なんと一途な人なのでしょう。

新選組の後ろ盾となった会津に対し、ここまでの忠義を貫いたのは、おそらく斎藤一くらいではないでしょうか。

斉藤は、土方とはまた違った、筋のがっちり通った侍だったんですね。

明治以降の斎藤一

斉藤は、会津藩士とともに旧会津藩領塩川、のち越後高田で謹慎生活を送りました。

明治2年11月3日。

家名断絶となっていた会津藩は、再興を許されます。

新しい藩地は、下北半島。

藩名は斗南藩(青森県むつ市)とされました。

斗南藩士となった斉藤も斗南藩領の五戸へ移りました。

斉藤はそこで、篠田やそという女性と結婚しています。

やそは、悲劇の白虎隊の隊士・篠田儀三郎の遠縁にあたる人で会津藩名家の長女だったということです。

しかし、彼女との結婚生活は3年足らずでした。

斉藤は、明治7年(1874年)3月には、元会津藩大目付・高木小十郎の娘時尾と再婚し、名前を藤田五郎と改名していますが、この記事では、斎藤一で統一しますね。

時尾は、新島八重と親友だったそうですよ。「八重の桜」では、貫地谷しほりさんが演じていました

時尾との結婚は、上仲人を松平容保が、下仲人を元会津藩家老佐川官兵衛と山川浩が務めるという盛大なものだったそうです。

斉藤と旧会津藩の人々の深い絆が見えるようですね。

斉藤、東京へ

明治7年7月。

斉藤一・時尾夫婦は、東京へ移住し、警視庁に入ります。

明治10年(1877年)2月。

西南戦争が起こります。

斉藤は、警視隊の二番小隊長として、西南戦争に参加します。

同じく警視庁にいた佐川官兵衛や山川浩も、ともに参加しましたが、佐川官兵衛はこの戦争で戦死しています。

戦闘で活躍した斎藤は、戦後になり、勳七等青色桐葉章と賞金100円を授与されています。

そして、明治14年(1881年)には巡査部長、18年には警部補、21年には麻布警察署詰外勤警部にまで昇進し、明治25年(1892年)12月に警視庁を退職しました。

晩年の斎藤一

明治27年(1894年)~31年(1898年)

警視庁退職は、東京高等師範学校附属東京教育博物館(現国立科学博物館史跡・湯島聖堂)の看守(守衛長)になっています。

斉藤は、東京高等師範学校の剣術指南もしていたそうです。

ちなみに柔術を教えていたのは、嘉納治五郎氏。

「いだてん」で役所広司さんが演じていました

明治32年(1899年)

東京女子高等師範学校に勤務。

庶務掛兼会計掛として42年(1909年)まで勤めました。

同校の生徒が登下校するときには、人力車の交通整理もしていたそうです。

寡黙でクールなイメージの斎藤ですが、案外(失礼)親切なんですね。

斎藤一の最期

明治42年に東京女子高等師範学校を退職した後の斎藤は、いったいどんな暮らしをしていたのか。

それがわかる史料や話はほとんどありません。

永倉新八や島田魁のように、何かしらの言葉を残したり、書物が残っているわけでもありません。

相変わらずマイペースで寡黙でミステリアスな斎藤です。

でもそんな斎藤の最期は、京の町で浪士たちを震え上がらせた新選組三番隊長をほうふつとさせるようです。

大正4年(1915年)9月28日。

胃潰瘍を患っていた斎藤は、最期の時を迎えます。

床の間で結跏趺坐をしたまま、大往生したと伝わっています。

享年72歳。

幕末の動乱期を生き抜き、会津藩士とともに明治を生き、黙々と仕事を遂行した斎藤は、今も会津に眠っているのです。

斎藤一のお墓 出展:リキタ

その最期の時、彼は何を思ったのでしょうか。

斎藤一はどんな人物だったのか

土方に見込まれて、スパイにもなった斎藤ですから、その人物像はあまりはっきりとわかっていません。

それがかえって想像力を高め、今やクールで魅力的な新選組隊士として不動の人気を獲得しています。

こちらでは、数少ない逸話などから、真の斎藤一の姿を探ってみたいと思います。

剣の実力

新選組三番隊長で剣術指南もしていたくらいの斎藤ですから、剣術は相当強かったことでしょう。

剣の流派は、一刀流と伝わっていますが、こちらも確たるものではありません。

ただ、新選組の中では、永倉新八・沖田総司と並び最強の剣士と言われていたそうです。

3人の中で誰が一番強かったのか。

真剣での勝負は時の運ですから、なんとも言えませんが、そんなことを考えさせられるくらい、3人の実力は僅差だったのでしょう。

明治になってからも、警視庁時代の撃剣大会などに参加していますし、東京高等師範学校で撃剣師範も務めています。

往年の三番隊長は、見事な存在力を持っていたのです。

ちなみに、斎藤が左利きだったというのは、現在のところ子母澤寛氏の創作ではないかという見方が多いようです。

でもドラマや映画では、左利きの斎藤が定番になっている感もありますね。

だって、その方がかっこいいですもん!

もしかして、結構お茶目?改名好きの斎藤さん

斎藤は、生涯に4回(5回とも)も改名しています。

最初の名前は、山口一。

江戸から京へ上ったときに斎藤一となります。

新選組時代後半、おそらく御陵衛士のスパイを終えて、新選組に帰ってきたときに山口二郎と改名しました。

戊辰戦争の最中、会津藩で戦っていた時期には、一瀬伝八と名乗っていたという説もありますが、今では、一瀬という人物は別人だったと言われています。

最後は時尾と結婚するときに、妻時尾の母方の姓を名乗り、藤田五郎と改めます。

もうすでにお気づきだと思いますが、斎藤さんが改名した名前すべてに数字が入っているのです。

斎藤さん、はじめの名前にちなんだのか?

それとも単に好きな数字だったのでしょうか。

一から二、そして五。

少しずつ増えている?レベルアップ?

クールな斉藤さんにしては、お茶目ですね。

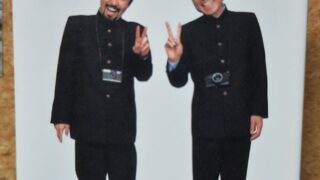

斎藤一の写真

平成28年(2016年)に、斎藤一とされる写真が発見されました。

明治30年(1897年)、時尾と二人の息子とともに撮影した家族写真と言われています。

斎藤53歳ごろの姿ですが、目鼻立ちのはっきりした顔で、若いころはりりしい美青年だったと想像できます。

写真が残っている新選組隊士の中でも、結構なイケメンですよね。

土方さん、不動の人気が揺らぐかも。

斎藤一が登場する作品

最後は斎藤一が登場する小説やドラマなどを紹介します。

斎藤一 – 新選組最強の剣客 相川司

当時の時代背景もわかりやすく書かれていて新選組初心者にも読みやすい作品です。

数少ない史料から推理・想像して描かれた斎藤一が魅力的で、ミステリアスな彼を知るためにはおすすめの一冊です。

新選組三番隊組長 斎藤一 菊池道人

新選組時代と明治以後の斎藤を描いた小説です。

特にあまり知られていない後半生が良く描かれていて、斎藤一の新しい一面を見るようで興味深い本です

一刀斎夢録 浅田次郎

浅田次郎さんの新選組三部作最後の作品です。

大正元年、一刀斎と名乗る元新選組隊士斎藤一が、近衛師団の梶原中尉に自分の半生を語っていきます。

孤高の剣士の内なる熱情や義の心を若い兵士に語る一刀斎。

読んでいるうちに、浅田次郎さんの描く彼らの世界にのめりこんでしまいます。

新選組 試衛館の青春 松本匡代

斎藤一、土方歳三、沖田総司らの試衛館時代のみずみずしい青春を描いています。

特に上巻では、斎藤は素直で魅力的な若者として描かれています。

旗本を斬ってしまい、京へ出奔した斉藤と浪士組として京へ上ってくる近藤らとの再会から新選組結成遺構が描かれる下巻では、一転陰のある青年となった斎藤に切なくなってしまいます。

こちらの本は、ほかの新選組関係の記事でも紹介していますが、私の好きな本の一冊です。

幕末の青嵐 木内昇

新選組結成前夜から函館戦争までを、主要な隊士たちの心情を描きながら進むオムニバス形式の小説です。

隊士たちそれぞれが普通の若者のように悩んだり迷ったりする姿は、彼らをとても身近により魅力的に感じられて、どんどん読み進められます。

ちなみに斎藤一が中心に描かれる話は、3話です。

大河ドラマ『新選組!!』

いまや、新選組ドラマの定番になりつつある『新選組!!』

クールなオダギリジョーさんが、斎藤一をクールに演じています。

このドラマの斎藤一から、ファンになった方も多いのでは?

るろうに剣心 和月伸宏

すでに有名な漫画・アニメですね。

警視庁の警部補・元新選組三番隊長の斎藤一は、主人公・緋村剣心の宿敵として描かれています。

冷徹で不愛想な一匹狼の斎藤ですが、時に不器用で分かりにくい気遣いを見せることもあります。

映画では、江口洋介さんが演じています。

終わりに

今回は、新選組・斎藤一の生涯を紹介しました。

未だ謎の多い斎藤ですが、少しでも斎藤の姿がわかっていただけたら嬉しいです。

- 新選組きっての使い手

- 会津に殉じようとした一途な侍

- 明治以降も寡黙に生きた孤高の人

そんなイメージの斎藤一。

でも本当はもっといろんな顔があったのでしょうね。

今となっては想像するしかありません。

それも楽しいのが、ファンというもの。

なんて(^^♪

ではまた。